【社区书局】2#书架 “文化的社区” |《上海摩登》

|

2#书架—文化的社区 推荐艺术、人文、历史、哲学、纪实类书籍, 展现生活中不同的文化元素。 结合图书,整理适合开展活动的设想。 从不同的视角分享阅读小故事。 |

读书小笔记

“文化的社区”书架本期上架是城市文化研究主题的书籍,以“上海”为例,从建筑、印刷、电影、书刊等方面解构城市文化映象,剖析中国新都市文化。

|

本书共三个部分,第一部分用了四个章节描绘“都市文化的背景”,第二部分同样用了四个章节讲述“都市现代文学的想象”,最后一个部分则是作者对“上海”的重新思考。 书中内容之丰富,仅简述结构无法清晰呈现作者想要讨论的议题,于是摘取其再版书序作为补充说明。 “从学术的角度反思,本书还有两个比较理论性的议题值得重新讨论:一个是本雅明的‘都市漫游者’(Flaneur),另一个是‘世界主义’(cosmopolitanism),在此我不想引经据典卖弄理论,只想把本书的论述稍微延伸一下,和当代接轨。”

01 作者介绍 李欧梵(著) 1939年生于河南,台湾大学外文系毕业,哈佛大学博士。曾任教于芝加哥大学、印第安纳大学、普林斯顿大学、香港科技大学、哈佛大学等,现为哈佛大学东亚系荣休教授、香港中文大学讲座教授、台湾“中央研究院”院士。著有《铁屋中的呐喊》《上海摩登》《中国现代作家的浪漫一代》《现代性的追求》《我的哈佛岁月》等。 02 内容摘录 电影杂志和电影指南-摘自《第三章 上海电影的都会语境》篇 和电影同步风行的还有电影杂志以及流行期刊上的电影专栏和专文。近期研究表明,电影专栏最早出现在报纸杂志上是在一九一二年,即上海的《申报》开始发行《影戏丛报》的那年。差不多同时,第一家独立的电影杂志《影戏杂志》开始发行。值得注意的是影和戏的组合……

图片源自《影戏杂志》百度百科 -------------------------------- 现代性问题-摘自《第二章 印刷文化与现代性建构》篇 史华慈对严复的研究是开拓性的,但其研究并没有涵盖这些新的价值和思想观在中国大众出版业中的迅速扩散情况。在商务印书馆的《申报》和《东方杂志》上,这些新词成了绝大多数文章的特色。因此到二十年代,在精神和物质的所有层面上,人们就普遍地把“现代性”等同于“西方文明”了。虽然《东方杂志》等杂志的评论员……

图片源自《东方杂志》百度百科 -------------------------------- 从书刊进入“美丽的新世界”-摘自《第四章 文本置换:书刊里发现的文学现代主义》篇 徐迟的回忆录最生动地见证了这个都会书刊世界的力量和魅力。当徐迟还是燕京大学的学生时,他就和英文系的系主任士比亚小姐(Ms. Spear)成了朋友,她送了徐迟一年的美国文学季刊《猎犬与号角》(Hound and Horn)四册,它们真正开了他眼界:“它给我展开了一个奇异的世界文学和崭新的心灵世界。……”

徐迟先生像源自百度百科 -------------------------------- 作为丑角的作家-摘自《第六章 脸、身体和城市:刘鸣鸥和穆时英的小说》篇 在小说集《公墓》的自序里,穆时英提到他已经写的小说包括《黑牡丹》《Craven A》和《夜总会里的五个人》是想“表现一些从生活上跌下来的,一些没落的Pierrots(丑角)”。丑角这个词在文章中用了原文Pierrot,没有翻译成中文。穆时英可能是从戴望舒那里借的这个词,他称戴望舒是个嘻嘻地笑着的丑角,而且他也把《公墓》这本集子题献给戴望舒……

穆时英先生像源自百度百科 |

|

03阅读故事 书有副标“1930-1945”,小编初见时,因着副标,曾一度以为与其他文学或影视作品别无二致,会雷同的重申“老上海”给世人的印象。 实则不然,小编这次仍未能静心精读,但在浅读书的序章、目录及节选篇幅时,已深感笔者的璧坐玑驰,随着文章起承转合,可依字见物,触物兴怀,耳闻绕梁声乐,雅俗共赏。 《上海摩登》以当时当日那个标志鲜明的“上海”作为反应彼时中国都市文化的符号,以该符号为基石,搭建起可连接现代新都市的桥梁。 随着书页翻转,我们踱步跨桥进入21世纪,回首发现时代的变迁有风起浪涌之时,亦有风恬浪静之际。 若想窥得其间风云,不妨前往上海城市规划展示馆一探究竟。

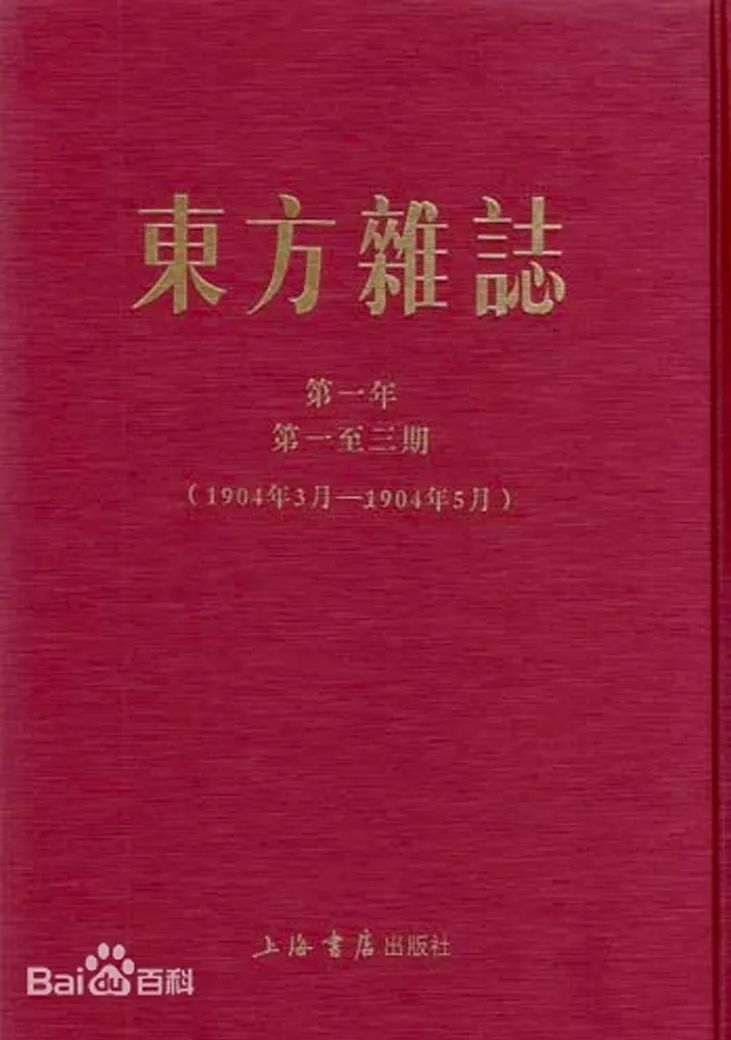

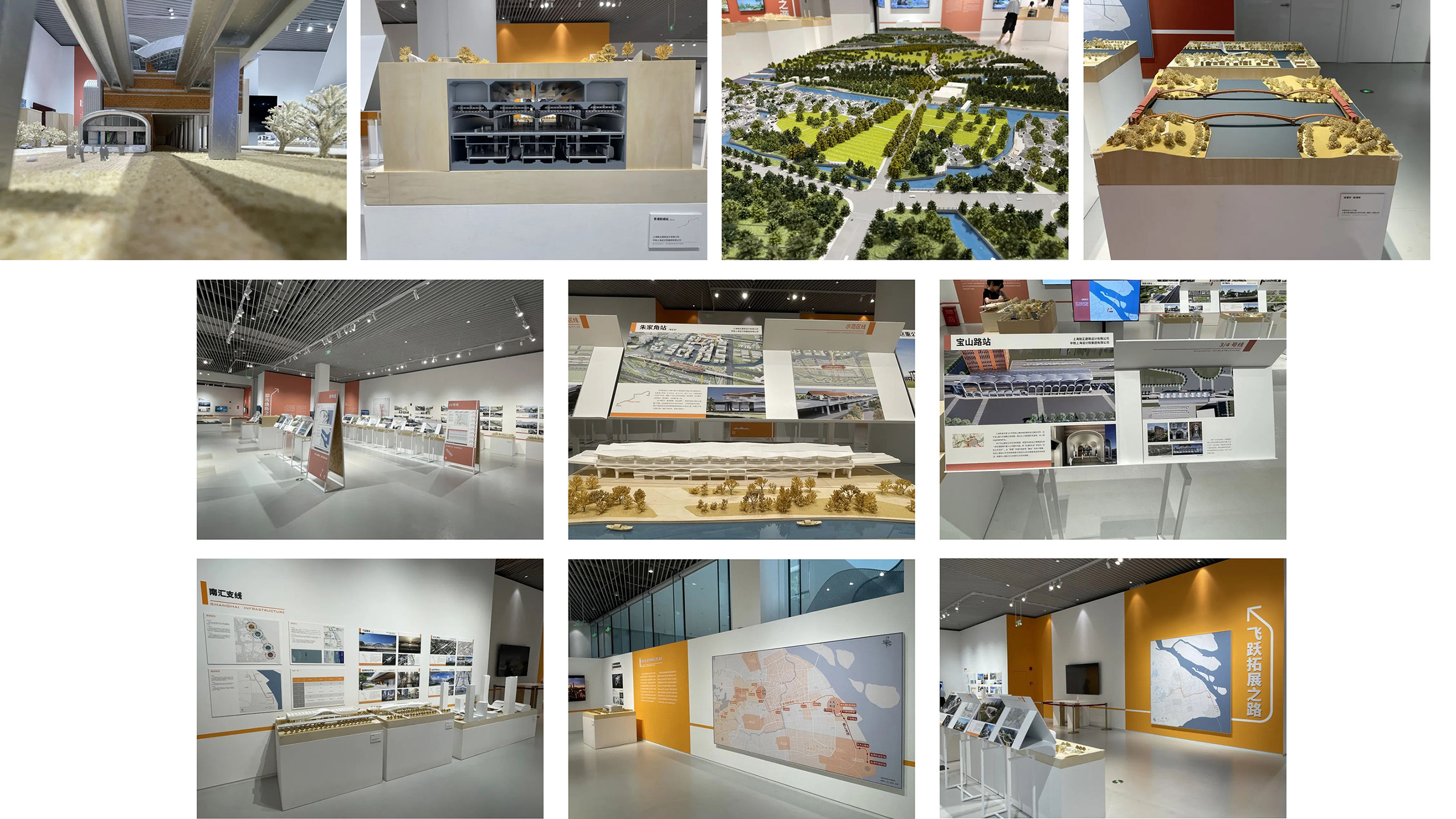

上海城市规划展示馆 位于上海市黄浦区人民大道100号 展示城市规划与建设成果的专业性场馆 国家AAAA级旅游景点 全国科普教育基地 占地面积约3600平方米 总建筑面积20670平方米 地上建筑面积1.51万平方米 高43.3米 大屋面高度约35.5米

地下一层 临展厅 临展厅正在展出《集成创新,都市营造——上海基础设施品质提升设计成果展》。 主题展分为序言、飞跃拓展之路、美好生活之源、都市焕新之网等版块,通过模型、展板、多媒体等形式展现独具特色的基础设施未来图景,让广大市民更加直观地感受到品质提升后所展现的美好蓝图。

-------------------------------- 一层 序厅 序厅主要陈述“上海”的总体规划,让参观者全面认识上海的城市发展的历史及未来。 包含上海印象、上海历次城市总体规划概述、人民城市艺术装置三个主题内容。 大厅半圆形可移动屏幕,定时播放“上海印象”主题短片。

-------------------------------- M层 M层间于一、二层之间,有阅览、咖啡、文创区。 阅览区可以看到和城市建设、上海人文等相关的书籍。 文创区的商品蕴含着丰富的上海元素,兼具实用性及艺术感。

-------------------------------- 二层 人文之城 “人文之城”展现了上海的城市肌理、风貌格局、城市更新、“一江一河”和15分钟社区生活圈等,并通过逼真精致的模型来呈现,还可以使用ipad扫描沙盘上的模型,屏幕上会显示白昼之光与夜色之深两种模式下外滩的双面魅力。

-------------------------------- 三层 创新之城 “创新之城”展现上海依托国家创新体系建设,充分发挥服务长江经济带的龙头城市和“一带一路”建设桥头堡的作用,积极融入全球创新网络,激发城市内生动力。展出了自贸试验区、长三角一体化发展、科创中心、五个新城和城市数字化转型等。

-------------------------------- 四层 生态之城 “生态之城”呈现上海的城市空间变迁,烘托了生态保护的立意。展现了上海坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,坚持紧约束下的睿智发展,构筑城市生态安全屏障,不断提升城市适应能力和韧性,成为引领国际超大城市绿色、低碳、安全、可持续发展的标杆。

-------------------------------- 五层 多媒体展厅 五层除了多媒体厅还有一个供休息的咖啡区。 坐在大片的落地玻璃窗边,喝着咖啡休息看着风景,将上海中心城区的景色尽收眼底,无比惬意。

书友们,请问你们是在哪里认识自己生活的城市的呢?欢迎在评论区或投稿分享。 |

|

04 衍生活动

和朋友们聊起了“社区文化”

一千个读者眼里有一千个哈姆雷特。 一千个居民对“社区文化”会有一千种解读。 从朋友们的答案里,大概可以整理出“应群体而生”、“凝聚情感的空间”两个主线共性。在大家的印象或认知中“社区文化”更像是代表展现“适宜生活的优质场景”的定语,对于社区的建设而言是重要的,且大家有意向往之。 然而,或许现在有很多社区对于自身的文化建设尚在探索阶段,所以未能让部分的居民鲜明感知到。 其实,小编和其中几位朋友就“社区文化”私信畅聊了一番。 朋友1号:社会学专业,MBA在读。她的“社区文化”挺“社会”的,从社会与社区的双向进行分解,阐述了个体行为对于系统性波动的低位影响,引导出“群体意愿”作为“社区文化”建设中必要非充分的条件,尝试在基础要件达成的前情下,将“社区文化”理解为加速器,以社区居民的群体意识为底色,起到促进社区发展的作用。 朋友3号:电商老板,心理咨询师,主要从事青少年成长及家庭教育相关资讯,有跨度不冲突的从业者。她为小编解释了对话提到的“空间”范围,“就是提供给居民们的这个场所所有范围空间。”透过她的字里行间可以充分感受到她所住的社区的情感温度,她作为居民给社区以回报的是愿意积极投身社区事务的热情,“爱与被爱”是他们“社区文化”的中心词,“在这里完全能感受到陌生人带来的爱。” 朋友5号:曾任行政岗,现在非上海地区的行业协会任职。她觉得的“社区文化”更像是建立在社区治理基础上的提升要件。 -------------------------------- 小编的答案: “社区文化”在百度百科上有比较长的篇幅说明,但对小编而言它和社区之间的关系对内、外需要有个区分。 对内,像是一种凝聚社区居民的重要手段,是让社区原有文化底色显像的还原剂,是促进社区发展的重要工具,能让更多的人愿意为之投入社区,获取到自己向往的场景,这一场景带有的情感温度,不浓烈不低温,恰到好处,沁人心脾,更能带动情绪,随之喜怒哀乐。 对外,更像是社区的信息素,让社区外的不同对象通过它不仅可以快速的认识社区,更能受之以诱,愿意去了解去探究社区,去用行动和这个社区产生不一样的连结。 所以对于社区而言是重要的,是可以让社区中的生活具象的要素。 至于小编住的社区,刚搬完家,还没能沉浸的去感受,尽请期待咯! |

拍摄绘图:杨仪鸿

信息收集:杨仪鸿

文字编写:杨仪鸿

全文编辑:杨仪鸿

文案审核:王 燕

注意事项

1、上海城市规划展示馆介绍摘选自百度百科及场馆折页以及小编踩点记录。

2、作者介绍源自图书内页。

3、本期“衍生的活动”所示为个别对象对于“社区文化”的自身感受,仅于此次推文分享。欢迎读者评论、投稿表达感想。