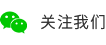

【社区书局】2#书架 “文化的社区” |《上海人解析》

|

2#书架—文化的社区 推荐艺术、人文、历史、哲学、纪实类书籍, 展现生活中不同的文化元素。 结合图书,整理适合开展活动的设想。 从不同的视角分享阅读小故事。 |

读书小笔记

“文化的社区”书架本期上架是城市历史研究主题的书籍,主要是从叙述"在地方生活的人"来呈现地域的变化和发展。一座城市的人口结构、场景边界、空间管理的变化,以及民族运动等事件的发生,都能直接展示这座城市在时代变迁中的沉浮更迭,让世人更直观的纵览这座城市的前世今生。

|

本书既宏观解读了上海人形成及其认同,分析了上海城市居民特性与城市精神,又通过一些人物个案研究,深化了对上海人特性的认识。将这些来路各异的上海人研究汇聚一起,也反映了这座城市海纳百川的特性,丰富了对近代上海的政治、经济、文化、社会等的整体性认识。作者长期沉潜于上海史研究,所论自成系统,持之有故,长辔远御,深入浅出,既有学术深度,也有一定趣味性。

01 作者介绍 熊月之(著) 复旦大学特聘教授,上海社会科学院研究员,上海文史馆研究员,中国史学会副会长。 著有《中国近代民主思想史》《西学东渐与晚清社会》《冯桂芬评传》《异质文化交织下的上海都市生活》等,主编《上海通史》《上海城市社会生活史丛书》等。

02 内容摘录 一代通人郑观应 摘自《政治与经济人物》篇 郑观应所处的转型时代,是一个旧的秩序逐渐破坏,新的秩序正在建立而尚未完全建立的时代;是一个旧的原则、旧的制度逐渐或部分失效,新的原则、新的制度正在建立而尚未完成建立的时代;是一个旧的价值观念正在瓦解而尚未完全瓦解,新的价值观念正在建立而尚未完全建立的时代。身处这一时代并且对这一时代的特点有所感悟的人,在事功发展、治学、修身方面,都会用自己的理性来审视一切,从而做出自己的选择。 -------------------------------- 浦东人与浦东同乡会 摘自《人物群体》篇 对上海人李平书来说,萦绕在他脑海中的是市政建设方面租界与华界的差距。对于浦东人李平书来说,萦绕在他脑海中的还有浦西与浦东的差距。本来,浦东、浦西,仅一江之隔,即使在大桥建造以前的摆渡时代,浦东、浦西的交通也算是便捷的,生活在浦西的浦东人并没有成立同乡会的必要。但是,近代上海是乡情特浓的城市。生活在浦西的浦东人有相当浓厚的浦东情结,这是浦东同乡会成立较晚,但最终还是成立的重要原因。 |

|

03阅读故事 书中用不同人的故事,从多方面勾勒出了一幅“上海”的人物画像。比较吸引小编的是老百姓的故事,自上海开埠起,无论灯红酒绿间,十里洋场上,大街小巷内,生活着的,从来都不只是“上海人”。邻里的晨昏照面,摊贩的叫卖,问候和交流都带着各自的乡音,南腔北调,烟火气十足。 当我们和他人初遇,听着口音,看着模样,时常会问或被问:“你是哪里人?”“你打哪儿来?” 哪里,好似成为了陌生人最直接认识彼此的条件。 书中比较多描绘的是解放前后的“上海人”,那么现在呢?21世纪的当下,生活、环境、科技、产业、交通等条件都有了翻天覆地的变化,人的变化呢? 于是,小编以“2024年了,你认识的上海人是?”的话题和朋友们有了交流。

阿珠(现居广州,曾住上海) 前几年在上海,她认识的上海人,总体感觉挺好。很爱干净,会把屋子、车子、鞋子收拾得干干净净。 初到上海,住在黄浦老城区,城隍庙附近。发现街道好狭窄,在大城市其实也有穿睡衣上街上闲逛的人,原来弄堂在早上需要提马桶出来清洗,很多家理会在户外架着晾晒衣服被子,不会担心小偷。上海的治安还是很好的。

古月半(现居国外,曾住上海) 他是一个地道的上海人,为了梦想和生活去到他乡。 我们曾经聊过天,谈过地,就是没有说起过自己生长的这片土地。 这一次问了他觉得“上海人”的模样,他很简洁的回复道“客观谦虚,更专注过自己的日子。” 犹如他一样,本土的场景或许无法满足他去实现自己的生活目标,于是毅然地和爱人一起远走异乡,去寻找他们自己内心的向往。

菜菜(现居上海,南京的妹子) 她在上海生活多年,人事管理方面的专家,因工作需要,会长期和不同的人打交道。 她觉得自己挺幸运的,认识的上海人都挺好。总的感觉是边界感强,拎的清,算得细。不占别人便宜,也不让别人占小便宜。

老应(地道上海人) 他是一个很有趣的人,曾经以出色的工作能力上过新闻,认识的20多年间,他从一个退伍军人到现在在工作岗位上独当一面,外形成熟,但内心仍是炙热。 上海是他出生、成长、生活的地方,他觉得生活在这片土地上的人们是做人家的(译:会顾家),比较节约,喜欢把钱用在该用的地方。出去讲行头,呛思,伐能汰澡思(译:出门讲究穿着打扮,干净清爽,不能邋里邋遢的让人觉得不舒服)。窝里(译:家里)就省吃俭用比较多。 其次为人处世方面,比较领的清,会看山水(译:对事对人都能理清思路,会斟酌)。有些小心思也比较多的。 最后比较“缩”,类似吵架可以有,打架不会有。嘴巴上不肯输的,但是绝对伐会动手(译:绝对不会动手),脑子涩乐死清(译:对事情门清,知道什么能做什么不能做)。

阿琰(山东的朋友) 我们的沟通比较多是通过网络,她认识上海人的渊源之一是工作结识,另一个渊源是她有亲戚在上海工作。 她道听途说过的“上海人”,更多感觉精致,小资,洋气,比较在意形象,大部分的人会有点隐约优越感,相对经济富足,比较利己。 她接触到的上海朋友相对会比较矜持,追求完美,不太会一起发疯,相对理智,有自己的领域,保持住了边界感。 对于精打细算,听到过的故事是家里曾有亲戚在上海做客,当时用餐的人多,但部分食材较昂贵的餐品可能只够浅尝即止。 她最直接能观察到的是,她公婆小区是养老小区,会有一些上海阿姨,就感觉非常富足,略微有一丝隐约的优越感。

上述可见,无论是刻板印象或真实的感受,大众眼中的“上海人”还存有历史的影子,有发展带来的改变,也有经历融合蜕变保留的品质。 每个地域都有自己的属性特色,聊起温州会联想到做生意,刻苦勤勉;聊到西北地区,会很直接的想起黄土高坡铸就的不屈与坚韧;聊到川渝地区,一个“辣”字概括了风土人情;聊起东北,老百姓的热情朴实让冰雪漫天也温暖如春。 书友们,请问你是哪里人呢?欢迎在评论区或投稿,来聊一聊,来唠一唠。 |

|

04 衍生活动

行走丝绸路 打开世界地图,行走丝绸路。 曾经,路上从中原向西而行,连绵绿色到飞沙走石,关隘重重。海上船舶满载出行,波涛激荡,跨洋航行。建立起的古代国际贸易通路,让多种族文化互通交流。 现在,“一带一路”借用历史符号,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 每前行一步,跨越千年时光,每停留一刻,纵观天南地北。

地图观历史 部落、奴隶、封建、民主,群体关系变化。 春秋、隋唐、明清、新中国,朝起朝落,文明不断更迭。 无论如何变幻莫测,皆在中华大地繁衍生息。 我们出生的地方,成长的地方,生活的地方,在他时是何处?会否见证了某个重要的历史时刻? 一起来,展开一张历史地图,绘制一幅祖辈往日生活的画卷,寻找一个见证曾经的答案,进行一次跨时空的交流。

故事世界 《甄嬛传》—“宁古塔”,流放之地。 《西游记》—“火焰山”,取经必经之地。 《水浒传》—“梁山”,好汉聚集之地。 《山海经》—“曰䧿山”,南山经之首。 …… 古今小说、影视作品中出现了很多著名“景点”,阅读故事的时候时常会有疑问“这些地方都真实存在么?”“到底在哪里呀?” 对呀,在哪里呢? 小伙伴们,欢迎来讲讲你的故事,找找故事里的一草一木、一砖一瓦,聊聊故事里的风土人情。 |

拍摄绘图:杨仪鸿

信息收集:杨仪鸿

文字编写:杨仪鸿

全文编辑:杨仪鸿

文案审核:王 燕

注意事项

1、书籍和作者介绍源自图书内页。

2、本期“阅读故事”所示为个体对“上海人”的自身理解,仅于此次推文分享。欢迎读者评论、投稿表达感想。

3、衍生的活动内容均属原创,此文中仅为简述,若居民区开展活动有需要,可联系上海浦东新家园社区治理发展中心了解设计详情。(联系方式见文末名片)